从这里开始,我们将链接到乃村工艺社的合作伙伴页面。您可以从链接上的可用职位列表中进行申请。 (请注意,CIC 可能并不总是在招聘。)

CIC NOTE

初次见面,我是CIC的东原。主要负责博物馆的图案和影像、造型等的展示制作。

展示不可或缺的「解说图案」。但是,你有没有觉得“有点不起眼......”?“虽然我做得很好,但没有人停下来”--参与展览的人可能都有过这样的痛苦经历。

另一方面,站在游客的角度来看,我经常听到声音说“我读的信不多”和“摆脱它...”。有很多字母,很难坚持,我想知道从哪里阅读,或者看起来有点困难。说实话,当我私下参观博物馆时,我经常无意识地猜测内容并跳过评论。有时,在创建者的思想和观察者的反应之间会出现意外的差距。

图形对于组织和直观地传达信息非常重要。然而,这是另一个故事,“你想要传达的信息就在那里”和“你实际上可以阅读”。与动态图像不同,静态图形有时会变成空间的“背景”。

这就是为什么我们需要“抓住”。

作为吸引观众注意的介绍之一,这是相声中经常使用的词语,但也可以应用于展览。吸引参观者的兴趣并吸引他们的脚步-一个小小的聪明才智将影响整个展览的印象。

例如,尝试在静态地图图形上叠加简单动画。仅仅通过表达运动和变化的运动,生命的感觉就存在于信息中,故事就诞生了。视线自然地被运动所吸引,并且“注意这里”的信息默默地传递。

此外,动画的速度和节奏,声音的存在与否等因素也会影响游客的理解和印象。这种生产的积累将把展览从“只是看”转变为“参与和感受”。

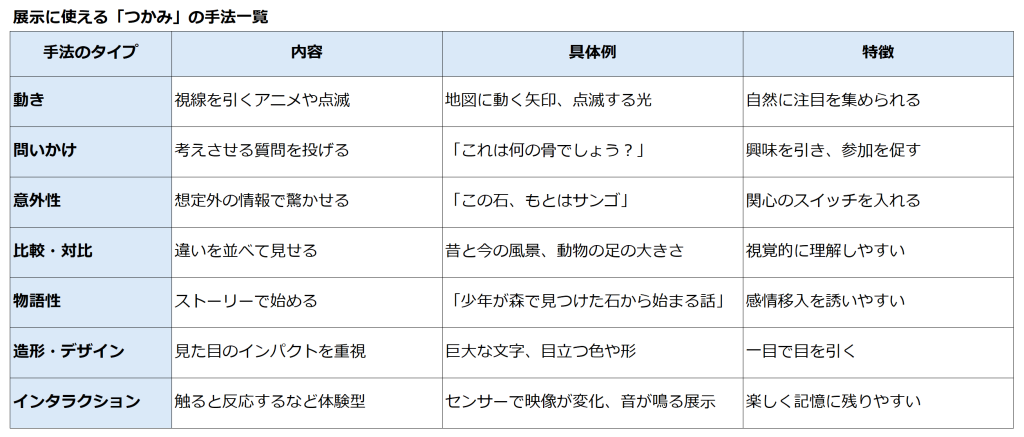

当然,也有很多难以在展示中加入大规模装置的场景。这就是为什么在有限的条件下设计“抓住”以移动游客的心是很重要的。在这里,我尝试组织一些可以应用于展览评论的“抓取”方法。

一切都是相对简单的噱头,但通过根据展览的目的和背景进行选择和组合,它将显示出作为停止的介绍的效果。

这种“抓取”不仅仅是吸引眼球,还具有将参观者的兴趣与展示的本质联系起来的“介绍”功能。内容创作的一个重要方面是:了解观众想要展示什么,观众在哪里看到展览,他们希望看到什么--然后设计适当的“线索”。

为了使展览成为“传播的地方”,重要的是积累能够触及观众心灵的精心设计。即使在不能使用大型噱头的场景中,您也可以通过设计一个小“抓”来展示展览的吸引力。在每天牢记这些建议的同时,我想帮助那些来到博物馆的人和那些可以一起享受的展览。