ここから先は乃村工藝社の連携先ページにリンクします。リンク先で募集職種一覧から応募いただけます。(CICは常時募集をしていない場合もございます。ご了承ください。)

CIC NOTE

みなさん、こんにちは。CICのUXデザイン部で主にコンテンツ制作のプランナーをしております、石川友梨です。

私はこれまで約7年間、触覚の研究に取り組んできており、触覚が趣味といっても過言ではありません。

触覚は、私たちの日常生活に欠かせないものです。握手やハグ、ペットを撫でるといった何気ない行為から、スマートフォンのバイブレーション(振動)や服の肌触りまで、触覚は暮らしのあらゆる瞬間に関わっています。実際にコロナ禍では、身体的な接触が減少したことにより、スキンハンガー(身体コミュニケーションへの強い欲求)の慢性化が生じていました。

世界には様々な研究分野がありますが、触覚は視覚や聴覚に比べて未発見の現象や技術の拡張可能性がぎゅーっと詰まっているとてもワクワクして面白い分野です。しかも、聴覚は耳、視覚は眼と部位が限られていますが、皮膚は身体全体にあるので、研究の可能性は無限に広がっています。

また、触覚は他の感覚と組み合わさることで、より豊かで意味のある体験を生み出します。そのため、エンタメとの親和性も非常に高いです。

今日はそんな触覚についてお話し、少しでも可能性や魅力を感じていただけましたら幸いです。

1. 皮膚内にある4つのセンサー

実は皮膚内には、マイスナー小体(低周波の振動を感じるセンサー)、メルケル盤(形や質感を感じるセンサー)、パチニ小体(高周波の振動を感じるセンサー)、ルフィニ終末(皮膚の引っ張りを感じるセンサー)という4つのセンサーが配置されています。一般的には聞き覚えのない専門用語ですが、イメージとしては「皮膚の中には、役割の異なる4種類のセンサーが入っている」と思っていただければ大丈夫です。それぞれ異なる機能を持つため、触覚デバイスおよびコンテンツの設計でも「どのセンサーを狙うか」が大事になります。これら4種類のセンサーは「機械受容器」と呼ばれています。これは、皮膚に加わった振動や圧力といった物理的な刺激(機械的なエネルギー)を電気信号に変換する性質を持つセンサーのことです。皮膚にはこの他に、機械的ではない刺激(化学物質や痛み、温度など)に反応する自由神経終末というセンサーも存在します。

特徴的な機能を持つ複数のセンサーがそれぞれに触覚刺激を検知し、それを統合することで初めて触覚として知覚されます。そのプロセス自体が、とても不思議で面白いと思いませんか?

| センサーの種類 | 機能 |

|---|---|

| マイスナー小体 | ・低周波振動の検知 ・握力の制御 例:卵を柔らかく握る |

| パチニ小体 | ・高周波振動の検知 ・道具を通じた感覚の検知 例:手に持っているシャベルから感じる土の感覚 |

| メルケル盤 | ・物体の縁や形、質感の検知 例:やすりのギザギザ感 |

| ルフィニ終末 | ・皮膚の引っ張りの検知 |

2. 触覚の錯覚

触覚の大きな魅力は「錯覚」にあります。錯覚を活用すれば、限られた数の触覚ディスプレイ(触覚刺激を提示する装置)でも多彩な触感を生み出せるのです。

皆さんが主に慣れ親しんでいる触覚刺激は、スマートフォンやゲームコントローラー内の振動子(振動を生み出す電子部品)による振動刺激ではないでしょうか。身体全体が触覚を感じることができるにも関わらず、商品として世に出される際に全身に触覚ディスプレイを付けることは現実的ではありません。筐体の中にある限られた数の振動子だけで、コンテンツのあらゆる触覚を再現することが求められるのです。これは空間におけるコンテンツ体験で触覚ディスプレイを使用する際にも同様です。

以下に2つの代表的な触覚の錯覚をご紹介します。

ラビットイリュージョン(皮膚兎)

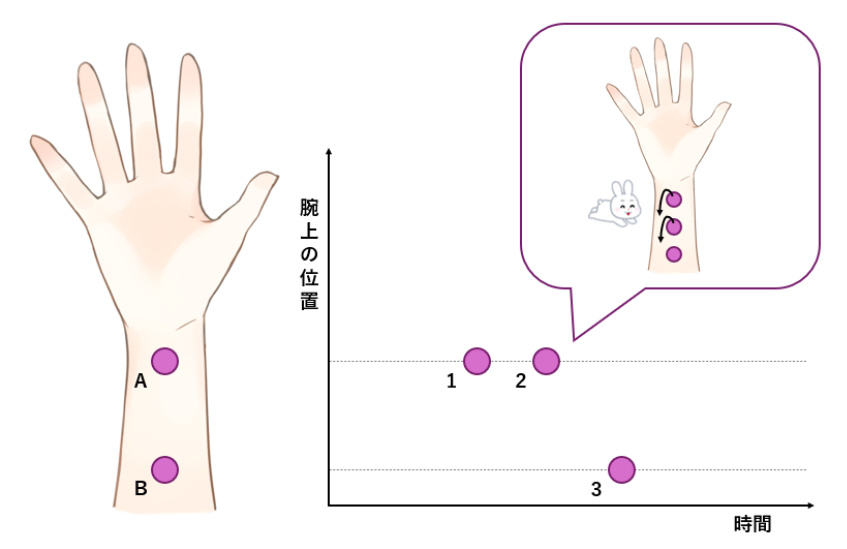

ラビットイリュージョン(皮膚兎)とは、実際には刺激されていない部分に、あたかも連続して触れられたように感じる錯覚のことです。

例えば、眼を閉じた状態で腕の皮膚上の2点を素早く叩いてもらうと、実際には叩かれていないその間の部分(下図点Aと点Bの間)にも「トントン」と連続して叩かれたように感じます。この現象は、まるで皮膚の上をうさぎがピョンピョン跳ねているように感じられることから、ラビットイリュージョン(皮膚兎)と呼ばれるようになりました。

ファントムセンセーション(感覚漏斗現象)

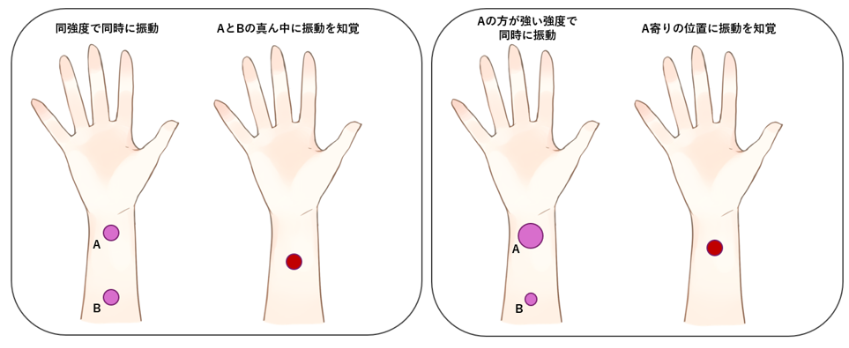

ファントムセンセーション(感覚漏斗現象)とは、複数の触覚刺激が同時に提示された時、実際には刺激されていない中間地点にその感覚を感じる錯覚のことです。

例えば、腕の2点を同時に叩くと、真ん中の位置が叩かれたように感じられます(下図左)。また、一方を叩く力を強くすると、その強い方に少し寄った位置が叩かれたように感じることができます(下図右)。

このように、複数の刺激がまとめられて中央に集まるように知覚されるため、感覚漏斗(ろうと)現象と呼ばれています。端に液体を落とすと漏斗を伝って中央に集まる性質にたとえられた名前です。また、この現象は触覚工学の分野で広く活用されており、ファントムセンセーションという名前で知られています。

この2つの錯覚に共通する点は、「触覚刺激が提示されていない箇所に、触覚刺激が提示されたと知覚していること」です。これらの錯覚を利用すると、触覚表現の自由度をあげることが可能であり、触覚デバイスの課題である筐体の中の複数個の振動子で様々な箇所に振動刺激を提示することができます。

上記で記載した錯覚以外にも、触覚刺激が左から右、右から左に連続的に移動したかのように感じることが可能な仮現運動という錯覚など、様々な錯覚があります。また、振動だけではなく、温冷刺激など他の触覚刺激でも同様の現象が生じるという研究も進められています。

錯覚は単なる不思議な現象ではなく、触覚表現の幅を広げる強力な手段になります。こうした錯覚をうまく組み合わせることで、触覚をデザインすることができるのです。

3.ハプティックデザイン(触覚のデザイン)

振動刺激はスピーカー自体が振動子となり得ることもあり、音楽との親和性が非常に良いです。例えば、4Dの映画やテーマパークのアトラクションなどでも振動刺激は積極的に使用されています。これらのコンテンツでは、触覚を「後付けの効果」として組み込む場合が多いですが、最初からコンテンツの一部として同時に制作することができるのもハプティックデザインの面白さです。映像や音楽などのコンテンツに合わせた触覚表現を最初から設計に組み込み、コンテンツと触覚表現を同時に磨き上げていくことで、更に触覚表現の幅が広がります。

振動以外にも温冷や風、圧力などの触覚刺激が次々とコンテンツに取り入れられています。そしてこれからは、触覚を感覚的になんとなく加えるのではなく、意図を持っ てデザインする人たちーーいわば「ハプティックデザイナー」と呼ばれるような人たちが今後増えていく世の中になれば良いなと、日々思いながら過ごしています。

おわりに

私は、「ハプティクス(触覚)技術」はコンテンツ体験の幅を広げ、私たちがまだ経験したことのない「WOW」を生み出す空間の一助となることを確信しています。また、空間の中のコンテンツ体験だけでなく、VRや医療デバイス、日常のインターフェースも、より豊かで魅力的なものへと高めてくれます。今、まさに触覚が認知され使われはじめた段階から一区切りを迎え、より良い触覚表現を確立していく時代に入っています。生きている間に、どんな触覚コンテンツが生まれるのか、技術はどこまで拡張されるのか、ワクワクしてなりません。

ハプティクス技術に関して何かありましたら、いつでもご相談ください。触覚のお話をしたい、聞きたいというだけでももちろんお待ちしております。

参考文献

・デイヴィッド・J・リンデン, 岩坂彰. (2016). 触れることの科学, 河出書房新社.

・Geldard, F. A., & Sherrick, C. E. (1972). The Cutaneous “Rabbit”: A Perceptual Illusion. Science, 178(4057), 178-179.

・Geldard, F. A. (1982). Saltation in somesthesis. Psychological Bulletin, 92(1),136-175.

・von Bekesy, G. (1959). Neural Funneling along the Skin and between the Inner and Outer Hair Cells of the Cochlea. The Journal of the Acoustical Society of America, 31(9), 1236-1249.

・Wieland, B. A. (1960). The Interaction of Space and Time in Cutaneous Perception. The American Journal of Psychology, 73(2), 248-255.

・Gardner, E. P., & Spencer, W. A. (1972). Sensory funneling. I. Psychophysical observations of human subjects and responses of cutaneous mechanoreceptive afferents in the cat to patterned skin stimuli. Journal of Neurophysiology, 35(6), 925-953.